|

|

|

|

|

沖縄・沖縄?

|

標準語?への翻訳

|

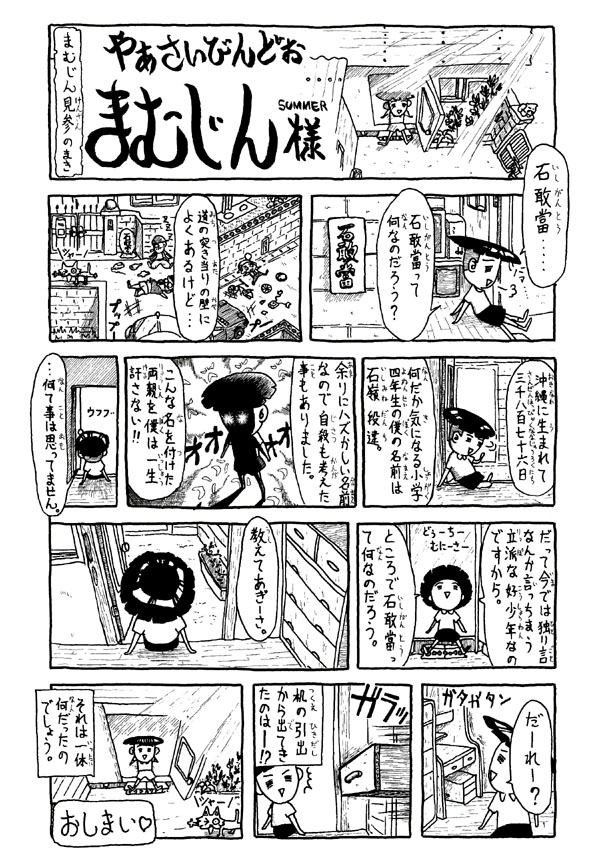

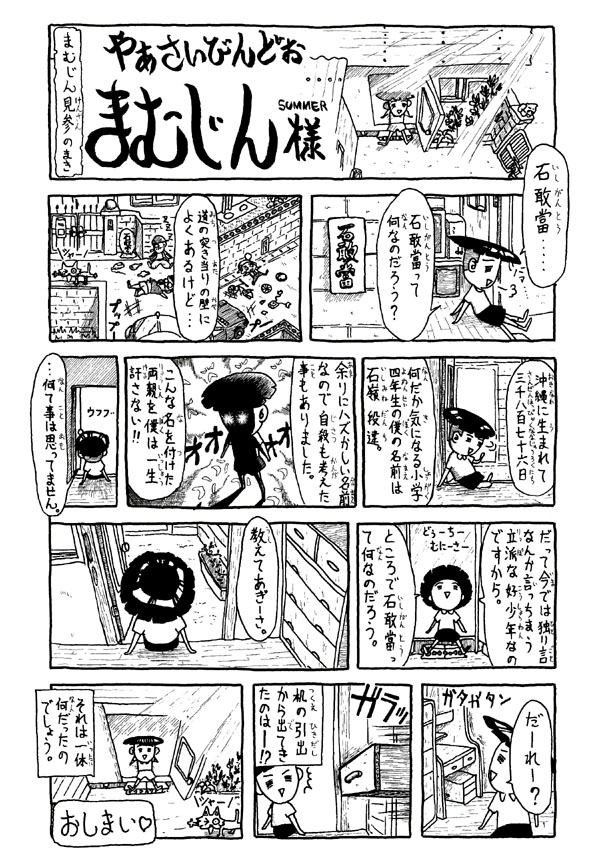

| やぁさいびんどぉ |

「安いよ」という意味。スーパーでの店のおばちゃん達の掛け声。 |

| まむじん様 | 魔物、悪い者、妖怪という意味の「まじむん」からもじった名前。 |

| 石嶺 |

沖縄ではよくある苗字。「いしみね」と読む。 |

| どぅーちゅいむにーさー | 「どぅーちゅい」は「一人」。「むにー」は言。「さー」はその人を差す。 この場合は「独り言野郎」というニュアンスで良いかも。 |

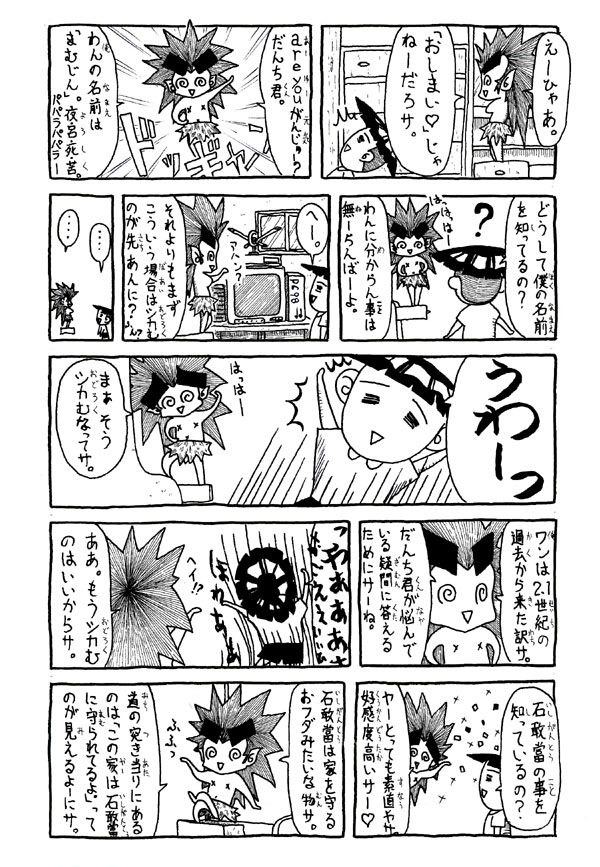

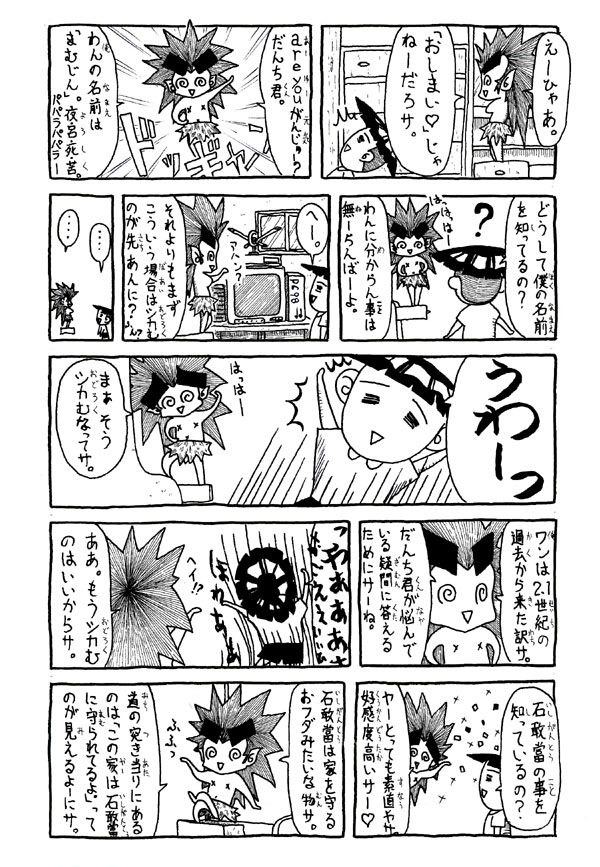

| えーひゃあ | 「おい、こら」という呼び掛け。 |

| がんじゅー |

「元気」の意味。たぶん大和の「頑丈」から来たのではないかと思われる。 |

| わん | 「俺」「私」という意味。 |

| ねーらんばーよ | 「無いんだぜ」という意味。 「ばー」とか「だばー」とかを語尾に付けるのは子供・若者(男)が多い。 しかし若い頃から荒っぽい男衆は歳を取っても使っているようだ。 |

| しかむ | 「シカむ」→驚く。「シカんだ」→驚いた。「シカませる」→驚かせる、の意。 |

| やー | 「お前」「あんた」という意味。 |

| チャー叩き | 「チャー」は連続で行う行動を差す。「〜し捲くる」というほうが分かり易いかも。 「ちゃー叫びー」→喚き散らす。「ちゃー殴りー」→殴り捲くる。 |

| あびる | 「喚く」の意味。上記で「ちゃー」の説明をしたが、それを繋げて「ちゃーあびー」(喚き散らす)と使うと沖縄の方言としては凄く良い。 |

| うちなー | 「沖縄」を沖縄のイントネーションで発言するとこうなる。 |

| ちぶる | 「頭」の事。ウルトラマンセブンに出た頭の大きな怪獣「チブル星人」の名前の由来でもある。 |

|

で、肝心の「石敢當」について

|

| 沖縄の道々の突き当たりにある石。 これは魔除けの意味がある。 沖縄では長い道には悪い気・魔物が集まり、その道の突き当たりに溜まるそうな。 そこに家があれば、悪い気・魔物が入り込み、災いが降りかかるといわれている。 それを防ぐために、道の突き当たりにある家は石敢當を建てるのだ。 そもそも由来は何か?宗教か? 沖縄の人々に聞いても大抵は由来は忘れられている。 由来には二つの説がある。 一つは中国から伝わった「石敢當」という力自慢の男の話。 中国では英雄や優れた人物は神格化され、一つの宗教にもなったりする。 三国志の「関羽」がそうだ。 悪魔を払う為に、この「石敢當さま」の力を頼むのだ。 もう一つは、霊石を使った中国の俗信というもの。 「霊石が、敢えて魔物に当り払う」という。 しかしこれも本当の事はどうかは分からないが、信憑性はこの俗信の方が強いらしい。 「石敢當」という人物の記録が無いからだと思われる。 中国では今でも石敢當があり、それは「シーカンタン」と呼ばれる。 台湾では「チヲカムトン」。 喜界島にもマジムンバレー石という名であるらしいが、これは沖縄のイントネーションで、そのまんま「魔物払い石」である。 与論島ではアタリ(当り)。久米島ではチチャーイシ(突き当たりの石)。 「いしがんとう」という名が無いので、多分これはらは中国→沖縄本島を経由して離島の島々に伝わったのでは無いのだろうか? ここからは自分の想像だが、この俗信が広まったのは二つ理由があると思う。 一つは、人というものは縁起を気にする。 何か悪い事が起こった時、何かのせいにしないと落ち着かないのだ。 そこで悪い気(怪)・悪者(物)は「まじむん(魔者)」である。 魔者を四六時中見守るには、生活のある生身の人間には無理である。 で、昔の警備装置、霊石が見守って下さる事になったんだと思う。 もう一つ広まった理由は、昔はどうだったか知らないが、石敢當は儀式を通じて霊力を込めるなどという手間を掛けずに、程よい形の石に「石敢當」と書くだけで出来あがり、というお手軽さ。 誰でも作れるし、俗信なので、他の宗派に排除される程の存在感も無い訳である。 (ただし結構適当に扱っている沖縄と違って、本場の中国は確りと信仰しているようであるが) この二つの理由から、「石敢當」は沖縄の風物の一つとして長く見られているのだ。 と、思う訳。 でも個人的には「石敢當」という英雄がいた、というのが良いなぁ。 古いCGだけど、オマケ(←クリックすると「石敢當さま」が?) 。 |